Der blinde Fleck des digitalen Co-Piloten: Ein umfassender Bericht über Reparatur, Kalibrierung und Kosten moderner Assistenzsysteme im Auto

Das neue Nervensystem: Eine Einführung in moderne Fahrerassistenzsysteme (FAS)

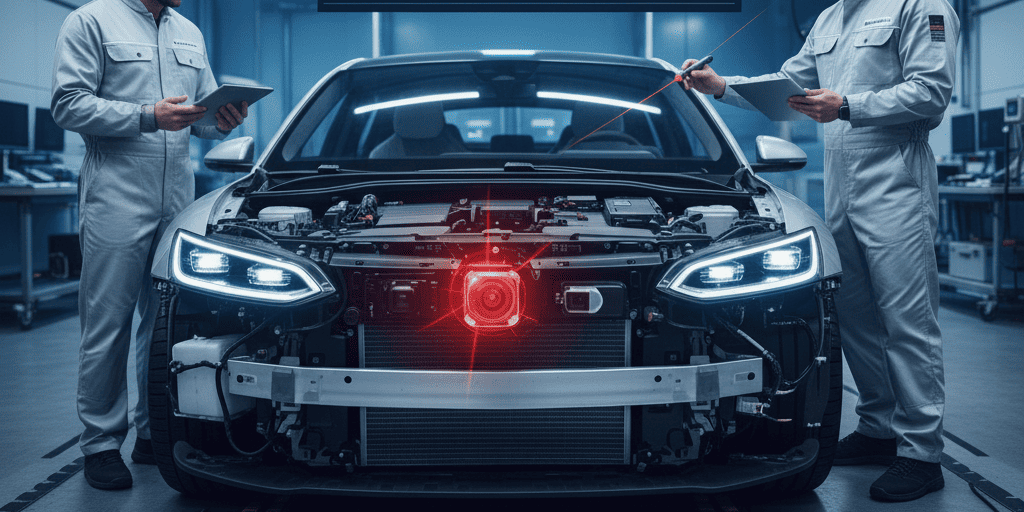

Moderne Fahrzeuge sind weit mehr als nur mechanische Meisterwerke; sie sind hochentwickelte, digitalisierte Ökosysteme auf Rädern. Das Herzstück dieser technologischen Revolution sind die Fahrerassistenzsysteme (FAS), im Englischen als Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) bekannt. Diese Systeme bilden ein komplexes sensorisches Netzwerk, das als digitales Nervensystem des Fahrzeugs fungiert, die Umgebung wahrnimmt und in Sekundenbruchteilen Entscheidungen trifft, um Sicherheit, Komfort und Effizienz zu steigern. Das Verständnis ihrer Funktionsweise und der damit verbundenen Wartungsanforderungen ist für jeden Fahrzeughalter von entscheidender Bedeutung geworden.

Das sensorische Netzwerk des modernen Fahrzeugs

Die Grundlage aller Fahrerassistenzsysteme ist ihre Fähigkeit, die Fahrzeugumgebung kontinuierlich zu scannen und zu interpretieren. Dies geschieht durch ein Zusammenspiel verschiedener Sensortechnologien, die als die „Augen und Ohren“ des Autos fungieren. Jede Technologie hat dabei spezifische Stärken:

- Kameratechnik: Frontkameras, die oft hinter der Windschutzscheibe montiert sind, sind die visuellen Experten. Sie erkennen Fahrbahnmarkierungen für den Spurhalteassistenten, Verkehrszeichen für den Geschwindigkeitsassistenten sowie andere Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer für den Notbremsassistenten.

- Radartechnik: Radarsensoren, typischerweise im vorderen Stoßfänger oder hinter dem Kühlergrill verbaut, sind Meister der Abstands- und Geschwindigkeitsmessung. Sie sind die Schlüsseltechnologie für den Abstandsregeltempomaten (Adaptive Cruise Control, ACC) und liefern entscheidende Daten für Kollisionswarnsysteme.

- Lidartechnik: Lidar (Light Detection and Ranging) nutzt Lichtimpulse, um hochpräzise 3D-Karten der Umgebung zu erstellen. Diese Technologie ermöglicht eine noch genauere Objekterkennung als Radar und ist ein wichtiger Baustein für fortschrittlichere Notbremsassistenten und autonome Fahrfunktionen.

- Ultraschalltechnik: Diese Sensoren sind Spezialisten für den Nahbereich. Sie sind in den Stoßfängern integriert und ermöglichen Funktionen wie Einparkhilfen und den Totwinkelassistenten, indem sie Hindernisse in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs erkennen.

Diese Systeme sind nicht nur isolierte Komfortmerkmale. Sie sind tief in die Fahrzeugelektronik integriert und können aktiv in das Fahrgeschehen eingreifen, indem sie den Fahrer warnen (akustisch, optisch, haptisch), die Geschwindigkeit anpassen oder sogar eigenständige Lenk- und Bremsmanöver einleiten.

Vom optionalen Luxus zum obligatorischen Lebensretter

Was einst als teure Option in Oberklassefahrzeugen begann, ist heute ein gesetzlich vorgeschriebener Standard. Die Europäische Union hat die entscheidende Rolle dieser Systeme für die Verkehrssicherheit erkannt und eine Verordnung erlassen, die eine Mindestausstattung für alle neu zugelassenen Fahrzeuge vorschreibt. Seit dem 7. Juli 2024 müssen alle Neuwagen in der EU serienmäßig mit einer Reihe von lebensrettenden Assistenzsystemen ausgestattet sein. Dazu gehören unter anderem:

- Notbremsassistent: Erkennt drohende Kollisionen und leitet selbstständig eine Bremsung ein.

- Notfall-Spurhalteassistent: Greift korrigierend ein, wenn das Fahrzeug unbeabsichtigt die Fahrspur zu verlassen droht.

- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent: Warnt den Fahrer bei Überschreitung des Tempolimits.

- Müdigkeitserkennung: Analysiert das Fahrverhalten und warnt bei nachlassender Konzentration.

- Rückfahrassistent: Überwacht den Bereich hinter dem Fahrzeug und warnt vor Hindernissen oder Querverkehr.

- Ereignisbezogene Datenaufzeichnung („Black Box“): Speichert anonymisierte Daten kurz vor, während und nach einem Unfall zur Verbesserung der Unfallforschung.

Diese gesetzliche Verpflichtung hat weitreichende Konsequenzen. Die Notwendigkeit der korrekten Wartung und Kalibrierung dieser Systeme ist nicht länger ein Nischenthema für Spezialwerkstätten, sondern eine grundlegende Anforderung für die Instandhaltung jedes modernen Fahrzeugs. Dies stellt eine erhebliche Herausforderung für den gesamten Kfz-Servicemarkt dar. Die schnelle und flächendeckende Einführung dieser komplexen Technologie bedeutet, dass eine riesige Anzahl von Fahrzeugen nun eine spezialisierte Wartung benötigt. Viele Werkstätten, insbesondere kleinere, unabhängige Betriebe, sind möglicherweise noch nicht mit dem teuren Equipment und dem erforderlichen Fachwissen ausgestattet, um diesen neuen Standard zu erfüllen. Dies schafft eine gefährliche Lücke zwischen der technologischen Realität auf der Straße und den Fähigkeiten des Servicenetzes, was das Risiko unsachgemäßer Reparaturen erhöht.

Die kritische Notwendigkeit der Neukalibrierung: Wenn die Sicht des Autos abweicht

Die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme sind hochpräzise Messinstrumente. Ihre korrekte Funktion hängt davon ab, dass sie exakt wissen, wohin das Fahrzeug fährt. Schon kleinste Abweichungen in ihrer Ausrichtung können ihre Wahrnehmung der Realität verzerren und ihre Schutzfunktion in eine Gefahr verwandeln. Daher ist die Neukalibrierung nach bestimmten Eingriffen am Fahrzeug keine Option, sondern eine zwingende Sicherheitsmaßnahme.

Der Anker der Wahrnehmung: Die geometrische Fahrachse verstehen

Der entscheidende Referenzpunkt für alle nach vorne gerichteten Assistenzsysteme ist nicht, wie man annehmen könnte, die Längsachse oder die Mitte des Fahrzeugs. Es ist die sogenannte geometrische Fahrachse. Diese Achse repräsentiert die tatsächliche Bewegungsrichtung des Fahrzeugs und wird durch die Spurwerte der Hinterachse bestimmt. Man kann sie sich als die Winkelhalbierende der Spur der Hinterräder vorstellen. Nur wenn die Sensoren – Kamera und Radar – perfekt auf diese geometrische Fahrachse ausgerichtet sind, können sie die Umgebung korrekt erfassen und interpretieren.

Diese technische Gegebenheit hat tiefgreifende praktische Auswirkungen. Jede Veränderung am Fahrwerk, die die Ausrichtung der Hinterachse beeinflusst, verschiebt auch die geometrische Fahrachse. Selbst wenn das Fahrzeug danach geradeaus zu fahren scheint, ist seine tatsächliche Bewegungsachse möglicherweise nicht mehr deckungsgleich mit der Fahrzeugmitte. Die Sensoren, die weiterhin stur geradeaus blicken, schauen nun quasi am Geschehen vorbei. Ihre Wahrnehmung ist von der Realität entkoppelt, was zu fatalen Fehleinschätzungen führen kann.

Auslöser für eine Kalibrierung: Häufiger als Sie denken

Die Annahme, dass nur nach einem schweren Unfall eine Neukalibrierung der Assistenzsysteme notwendig ist, ist ein gefährlicher Trugschluss. Eine Vielzahl alltäglicher Reparaturen und sogar kleinere Zwischenfälle können die präzise Ausrichtung der Sensoren oder die für sie relevante geometrische Fahrachse verändern. Eine Kalibrierung ist zwingend erforderlich in folgenden Fällen:

- Nach Unfällen: Selbst bei leichten Kollisionen wie Parkremplern können sich Sensoren in Stoßfängern oder die Karosseriestruktur minimal verschieben.

- Bei Austausch der Windschutzscheibe: Die Frontkamera ist oft direkt an der Scheibe befestigt. Beim Austausch ist eine exakte Neupositionierung und anschließende Kalibrierung unerlässlich.

- Bei Arbeiten an Karosserieteilen: Die Demontage und Wiedermontage von Stoßfängern, Kühlergrills oder Außenspiegeln, in denen Sensoren verbaut sind, erfordert eine anschließende Überprüfung und Justierung.

- Bei Eingriffen am Fahrwerk: Jede Veränderung an der Achsgeometrie, sei es durch eine Achsvermessung, den Austausch von Fahrwerksteilen (z. B. Stoßdämpfer, Querlenker) oder eine Tieferlegung des Fahrzeugs, verändert die geometrische Fahrachse und macht eine Neukalibrierung der Sensoren unumgänglich.

- Bei ungleichmäßigem Reifenverschleiß oder nach dem Aufziehen neuer Reifen: Auch dies kann ein Hinweis auf eine verstellte Achsgeometrie sein und sollte eine Überprüfung nach sich ziehen.

Diese Liste verdeutlicht eine fundamentale Veränderung in der Fahrzeugreparatur: Mechanische Arbeiten und elektronische Sicherheitssysteme sind untrennbar miteinander verbunden. Ein traditioneller Mechaniker, der eine perfekte Achsvermessung durchführt, aber die daraus resultierende Notwendigkeit einer FAS-Kalibrierung ignoriert, gibt dem Kunden ein Fahrzeug zurück, das zwar mechanisch einwandfrei, aber elektronisch unsicher ist. Eine fachgerechte Reparatur erfordert heute einen ganzheitlichen Ansatz, der die komplexen Wechselwirkungen zwischen allen Fahrzeugsystemen berücksichtigt.

| Ereignis / Reparatur | Frontkamera (Spurhalte-, Notbremsassistent) | Frontradar (ACC, Notbremsassistent) | Heckradar (Toter-Winkel-, Querverkehrswarner) | 360°-Kameras |

| Windschutzscheiben-Tausch | Erforderlich | Empfohlen | N/A | Empfohlen |

| Frontstoßfänger-Reparatur | Empfohlen | Erforderlich | N/A | Erforderlich |

| Heckstoßfänger-Reparatur | N/A | N/A | Erforderlich | Erforderlich |

| Achsvermessung / Fahrwerksänderung | Erforderlich | Erforderlich | Empfohlen | Empfohlen |

| Außenspiegel-Tausch | N/A | N/A | Empfohlen | Erforderlich |

| Schwerer Unfall | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich |

Tabelle 1: Matrix der Auslöser für eine FAS-Kalibrierung. Diese Tabelle dient als allgemeine Richtlinie. Die genauen Anforderungen sind stets den herstellerspezifischen Vorgaben zu entnehmen.

Die Gefahr der Stille: Warum Sie dem Armaturenbrett nicht vertrauen können

Einer der heimtückischsten Aspekte einer fehlerhaften Kalibrierung ist, dass das Fahrzeug den Fahrer oft nicht warnt. Die Eigendiagnose der Systeme ist darauf ausgelegt, komplette Ausfälle oder grobe Fehlfunktionen zu erkennen. Minimale, aber sicherheitskritische Dejustierungen liegen häufig unterhalb der Schwelle, die eine Fehlermeldung oder eine Warnleuchte im Cockpit auslöst.

Untersuchungen von Prüforganisationen wie DEKRA und TÜV Rheinland haben dies eindrücklich belegt. In Testreihen versagten Notbremsassistenten oder Totwinkelwarner in kritischen Situationen, obwohl die Borddiagnose des Fahrzeugs keinerlei Fehler anzeigte. Das System „glaubt“ also, es funktioniere einwandfrei, während seine Wahrnehmung der Realität bereits gefährlich verzerrt ist. Für den Fahrzeughalter bedeutet dies: Das Ausbleiben einer Warnmeldung ist kein Beweis für die korrekte Funktion der Assistenzsysteme. Die Verantwortung liegt beim Halter und der Werkstatt, proaktiv nach jedem potenziellen Auslöser eine fachgerechte Kalibrierung sicherzustellen.

Ein Spiel auf Millimeter: Die gravierenden Risiken einer unsachgemäßen Kalibrierung

Eine fehlerhafte oder unterlassene Kalibrierung ist kein Kavaliersdelikt. Sie verwandelt hochentwickelte Schutzengel in unberechenbare Gefahrenquellen. Die Folgen reichen von irritierenden Fehlfunktionen bis hin zu katastrophalen Unfällen, die die Systeme eigentlich verhindern sollten.

Die Abweichung quantifiziert: Wenn ein einziges Grad den Unterschied macht

Um die Brisanz des Themas zu verdeutlichen, genügt ein Blick auf die Zahlen. Experten haben berechnet, dass eine Fehlausrichtung der Frontkamera um nur ein einziges Grad nach einer Fahrstrecke von 100 Metern zu einer Zielabweichung von bis zu 1,75 Metern führen kann.

Was bedeutet das in der Praxis? Bei einer Autobahngeschwindigkeit von 130 km/h legt ein Fahrzeug etwa 36 Meter pro Sekunde zurück. Die 100 Meter werden in weniger als drei Sekunden durchfahren. Eine Abweichung von 1,75 Metern entscheidet in diesem Zeitfenster darüber, ob das Fahrzeug sicher in der Mitte der eigenen Spur bleibt oder ob der Spurhalteassistent es aktiv in den Gegenverkehr oder von der Fahrbahn lenkt. Es ist ein Spiel auf Millimeter bei der Einstellung, das über Meter auf der Straße entscheidet.

Ausfallszenarien: Wie digitale Wächter zu Gefahren werden

Die dokumentierten Fehlfunktionen aufgrund mangelhafter Kalibrierung sind vielfältig und alarmierend. Die Systeme versagen nicht nur passiv, indem sie nicht eingreifen, sondern können auch aktiv falsche und gefährliche Manöver einleiten.

- Spurhalteassistent (LKA): Anstatt das Fahrzeug sicher in der Spur zu halten, kann ein dejustiertes System die Fahrbahnmarkierungen falsch interpretieren. Es kann das Fahrzeug abrupt und unerwartet in Richtung Fahrbahnrand oder sogar in den Gegenverkehr lenken. In Kurven kann die Unterstützung ohne Vorwarnung abbrechen, was den Fahrer überrascht und zu einem Kontrollverlust führen kann. Nutzerberichte beschreiben, wie das System nach einem Scheibentausch plötzlich „nervös“ wird, die Spur nur noch schwer halten kann oder der Modus zum Folgen des vorausfahrenden Fahrzeugs komplett ausfällt.

- Notbremsassistent (AEB): Die Folgen einer Fehlkalibrierung sind hier besonders dramatisch. Das System kann ein stehendes Hindernis oder einen Fußgänger zu spät oder gar nicht erkennen und somit eine Kollision nicht verhindern. Mindestens genauso gefährlich ist das Gegenteil: eine „Phantombremsung„. Das System interpretiert Schatten, Fahrbahnmarkierungen oder andere harmlose Objekte fälschlicherweise als Hindernis und leitet eine unprovozierte Vollbremsung ein. Für den nachfolgenden Verkehr entsteht dadurch eine extreme Auffahrunfallgefahr.

- Abstandsregeltempomat (ACC): Ein falsch kalibrierter Radarsensor kann den Abstand und die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs falsch einschätzen. Dies kann dazu führen, dass das System den Sicherheitsabstand nicht einhält, zu spät bremst oder ruckartig und unvorhersehbar beschleunigt und verzögert, was den Fahrkomfort und die Sicherheit beeinträchtigt. In Online-Foren berichten Fahrer von Fehlermeldungen wie „ACC nicht verfügbar“ oder dass das Fahrzeug in den Notlauf geht, sobald ACC in Kombination mit dem Spurhalteassistenten aktiviert wird.

- Plötzliche Systemabschaltung: Studien haben gezeigt, dass beschädigte oder dejustierte Systeme sich teilweise ohne jede Vorwarnung deaktivieren. Wenn sich ein Fahrer an die Unterstützung gewöhnt hat, kann eine plötzliche Deaktivierung – beispielsweise eine abrupte Rückkehr des Lenkrads in die Mittelstellung – zu Schreckreaktionen und gefährlichen Fahrmanövern führen.

Rechtliche und versicherungstechnische Konsequenzen: Wer trägt die Kosten des Versagens?

Die Verantwortung für die korrekte Funktion der Assistenzsysteme liegt nicht allein beim Fahrer. Werkstätten, die eine Kalibrierung unsachgemäß oder gar nicht durchführen, setzen sich einem erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiko aus. Führt eine fehlerhafte Kalibrierung zu einem Unfall, kann die Werkstatt in Regress genommen werden. Zudem entspricht ein Fahrzeug mit nicht korrekt funktionierenden, aber vorgeschriebenen Sicherheitssystemen nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen seiner Typgenehmigung.

Im Falle eines Unfalls wird die Haftungsfrage komplex. Verursacht ein Fahrzeug durch eine Phantombremsung einen Auffahrunfall, trägt der Auffahrende in der Regel eine Mitschuld, da er den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat. Gerichtsentscheidungen haben jedoch gezeigt, dass die Hauptlast beim Verursacher der grundlosen Bremsung liegen kann, was die Fahrzeughalterin oder den Fahrzeughalter und potenziell die verantwortliche Werkstatt in die Haftung nimmt. Für den Fahrzeughalter bedeutet dies: Das Einsparen der Kosten für eine Kalibrierung kann im Schadensfall zu verweigerten Versicherungsleistungen und erheblichen zivilrechtlichen Forderungen führen. Eine Werkstatt, die auf den Wunsch eines Kunden hin auf eine notwendige Kalibrierung verzichtet, handelt grob fahrlässig und übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherheit des Kunden.

In der digitalen Vermessungsbucht: Der professionelle Kalibrierungsprozess

Die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen ist ein hochtechnologischer Prozess, der Präzision, Spezialwerkzeug und tiefgreifendes Fachwissen erfordert. Es handelt sich nicht um eine einfache Softwareeinstellung, sondern um eine exakte physikalische Ausrichtung der Fahrzeugsensorik in Relation zur Fahrzeuggeometrie.

Die zwei Wege zur Präzision: Statische vs. dynamische Kalibrierung

Grundsätzlich gibt es zwei vom Hersteller vorgegebene Methoden zur Kalibrierung, die je nach Fahrzeugmodell, System und Art der Reparatur zur Anwendung kommen.

- Statische Kalibrierung: Diese Methode findet in der Werkstatt bei stehendem Fahrzeug statt. Sie erfordert eine spezielle Ausrüstung, bestehend aus einem Kalibrierungsgerät mit markenspezifischen Zieltafeln, Lasermessgeräten und einem Diagnosecomputer. Der Prozess läuft typischerweise wie folgt ab:

- Das Fahrzeug wird auf einer ebenen Fläche exakt positioniert.

- Die Kalibrierungsvorrichtung mit den Zieltafeln wird in einem vom Hersteller exakt vorgegebenen Abstand und in präziser Ausrichtung zur geometrischen Fahrachse des Fahrzeugs aufgestellt.

- Über ein Diagnosegerät wird der Kalibrierungsmodus im Steuergerät des jeweiligen Systems aktiviert.

- Das System vergleicht nun das von der Kamera oder dem Radar erfasste Bild der Zieltafel mit einem im Steuergerät hinterlegten Soll-Bild.

- Der Techniker justiert den Sensor mechanisch oder per Software so lange, bis das Ist-Bild exakt mit dem Soll-Bild übereinstimmt.

- Dynamische Kalibrierung: Diese Methode erfolgt während einer Probefahrt auf der Straße. Der Techniker startet den Kalibrierungsvorgang über das Diagnosegerät und muss dann eine vordefinierte Strecke unter bestimmten Bedingungen fahren. Dazu gehören oft eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit, gut sichtbare Fahrbahnmarkierungen und gute Wetterverhältnisse. Während der Fahrt lernt sich das System selbst an, indem es die realen Umgebungsdaten (z. B. Fahrbahnränder) erfasst und seine interne Ausrichtung entsprechend anpasst.

Die Wahl zwischen statischer und dynamischer Kalibrierung ist keine Ermessensentscheidung der Werkstatt. Der Fahrzeughersteller schreibt für jedes System und jeden Reparaturfall die exakte Vorgehensweise vor. Bei einigen modernen Fahrzeugen ist sogar eine Kombination aus beiden Verfahren notwendig, um eine vollständige und korrekte Einstellung zu gewährleisten.

| Merkmal | Statische Kalibrierung | Dynamische Kalibrierung |

| Ort | In der Werkstatt | Auf der Straße während der Fahrt |

| Ausrüstung | Kalibrierungsgerät, Zieltafeln, Lasermessgeräte, Diagnosegerät | Diagnosegerät |

| Prozess | Ausrichtung der Sensoren auf feste Zieltafeln bei stehendem Fahrzeug | Anlernprozess des Systems durch Fahren unter definierten Bedingungen |

| Zeitaufwand | Moderat bis hoch, planbar | Variabel, abhängig von Verkehrs- und Wetterbedingungen |

| Vorteile | Hohe Präzision, kontrollierte Umgebung, unabhänging von externen Faktoren | Geringere Investitionskosten für die Werkstatt |

| Nachteile | Hohe Investitionskosten für die Werkstatt, hoher Platzbedarf | Zeitaufwändig, abhängig von Wetter, Verkehr und Straßenqualität |

Tabelle 2: Vergleich der statischen und dynamischen Kalibrierungsmethoden. Beide Verfahren erfordern spezifisches Know-how und müssen streng nach Herstellervorgaben durchgeführt werden.

Die unabdingbare Voraussetzung: Einhaltung der Herstellervorgaben

Eine rechtssichere und technisch einwandfreie Kalibrierung ist nur möglich, wenn die Werkstatt die Prozesse des Fahrzeugherstellers exakt einhält. Dies ist ein mehrstufiger und anspruchsvoller Vorgang:

- Abruf tagesaktueller Daten: Die Werkstatt muss über einen Zugang zum Herstellerportal verfügen, um die fahrgestellnummernspezifischen (VIN-spezifischen) und tagesaktuellen Reparatur- und Kalibrierungsanleitungen abzurufen.

- Software-Updates: Vor der eigentlichen Kalibrierung muss sichergestellt werden, dass alle relevanten Steuergeräte über die neueste Softwareversion verfügen. Oft ist ein Update eine zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche Kalibrierung.

- Verwendung freigegebener Werkzeuge: Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene oder nachweislich gleichwertige Kalibrierungswerkzeuge und Diagnosegeräte verwendet werden.

- Dokumentation: Eine fachgerechte Kalibrierung endet immer mit der Erstellung eines Protokolls. Dieses Dokument belegt den erfolgreichen Abschluss des Prozesses und dient als wichtiger Nachweis im Falle eines späteren Unfalls oder einer Haftungsfrage. Fahrzeughalter sollten immer auf die Aushändigung dieses Protokolls bestehen.

Warum dies keine Aufgabe für Heimwerker ist

Angesichts der Komplexität des Prozesses und der erforderlichen Ausrüstung versteht es sich von selbst, dass die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen keine Aufgabe für Laien ist. Die Investitionskosten für eine professionelle Kalibrierungsausrüstung liegen im fünfstelligen Euro-Bereich. Ohne das Spezialwerkzeug, den Zugang zu Herstellerdaten und das tiefgreifende Verständnis der Systemzusammenhänge ist eine korrekte Einstellung unmöglich. Der Versuch, hier Geld zu sparen, ist ein unverantwortliches Spiel mit der eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer.

Die finanzielle Gleichung: Die Kosten der FAS-Kalibrierung verstehen

Die Notwendigkeit einer professionellen Kalibrierung wirft unweigerlich die Frage nach den Kosten auf. Diese können je nach Fahrzeug und Aufwand erheblich sein, sind aber eine notwendige Investition in die Fahrsicherheit.

Die Rechnung entschlüsselt: Wofür Sie bezahlen

Die Kosten für eine FAS-Kalibrierung sind stark variabel. Sie hängen von mehreren Faktoren ab, wie dem Fahrzeugmodell, der Anzahl der zu kalibrierenden Systeme und der vom Hersteller vorgeschriebenen Methode. Eine statische Kalibrierung ist in der Regel teurer als eine dynamische, da sie mehr Zeit und eine teure Ausrüstung erfordert. Der Preis auf der Rechnung spiegelt dabei nicht nur die reine Arbeitszeit des Technikers wider, sondern auch:

- Amortisation der Ausrüstung: Werkstätten müssen ihre hohen Investitionen in Kalibrierungsgeräte, Zieltafeln und Messtechnik refinanzieren.

- Lizenzgebühren: Der Zugang zu tagesaktuellen Herstellerdaten und Diagnosesoftware ist mit laufenden Kosten verbunden.

- Schulungsaufwand: Techniker müssen kontinuierlich geschult werden, um mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt zu halten.

Der Umgang mit der Versicherung

Die Frage der Kostenübernahme hängt vom Versicherungsschutz und dem Anlass der Kalibrierung ab.

- Bei Kaskoversicherung: Ist die Kalibrierung die Folge eines versicherten Schadens – wie einem Steinschlag mit Scheibentausch oder einem Unfall –, sind die Kosten in der Regel Bestandteil der Schadensregulierung und werden von der Kaskoversicherung übernommen. Der Schadenfreiheitsrabatt bleibt davon unberührt.

- Bei Haftpflichtversicherung: Wenn die Kalibrierung nach einer Reparatur notwendig wird, die nicht durch die eigene Kaskoversicherung gedeckt ist (z. B. Fahrwerksverschleiß), muss der Fahrzeughalter die Kosten selbst tragen, es sei denn, es handelt sich um einen Haftpflichtschaden, der von der Versicherung eines Unfallgegners reguliert wird.

In der Praxis zeigt sich jedoch oft eine Lücke zwischen der theoretischen Kostenübernahme und der Erfahrung der Kunden. Während Dienstleister darauf verweisen, dass die Versicherung zahlt, berichten Fahrzeughalter in Foren häufig von unerwartet hohen Rechnungen, die sie zunächst selbst begleichen sollen. Dies deutet auf eine mangelnde Kommunikation zwischen Werkstatt, Versicherung und Kunde hin. Um böse Überraschungen zu vermeiden, ist es für Fahrzeughalter unerlässlich, proaktiv zu handeln: Sie sollten sich vor der Reparatur sowohl von der Werkstatt als auch von ihrer Versicherung schriftlich bestätigen lassen, dass die notwendige FAS-Kalibrierung als Teil des Kostenvoranschlags genehmigt und die Kostenübernahme geklärt ist.

Fazit: Proaktive Verantwortung in einer digitalisierten Automobilwelt

Moderne Fahrerassistenzsysteme haben das Potenzial, die Verkehrssicherheit drastisch zu erhöhen und unzählige Unfälle zu verhindern. Dieses Potenzial kann jedoch nur ausgeschöpft werden, wenn die Systeme über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs perfekt funktionieren. Die Analyse zeigt unmissverständlich, dass die präzise Kalibrierung der Fahrzeugsensorik nach einer Vielzahl von Reparaturen und selbst kleinen Zwischenfällen keine optionale Zusatzleistung, sondern eine unabdingbare Voraussetzung für die Fahrsicherheit ist.

Die Risiken einer fehlerhaften oder unterlassenen Kalibrierung sind gravierend und reichen von irritierenden Fehlfunktionen bis hin zu lebensgefährlichen, aktiv herbeigeführten Unfällen. Besonders alarmierend ist die Tatsache, dass ein dejustiertes System den Fahrer oft nicht durch eine Warnmeldung im Cockpit auf die Gefahr aufmerksam macht.

Für Fahrzeughalter bedeutet dies einen Paradigmenwechsel. Sie können sich nicht mehr passiv auf die Warnleuchten ihres Fahrzeugs verlassen. Stattdessen ist eine aktive und informierte Haltung gefragt. Nach jeder Reparatur, die potenziell die Fahrzeuggeometrie oder die Sensorik beeinflusst hat – vom Scheibentausch über die Achsvermessung bis hin zur Stoßfänger-Reparatur –, müssen sie gezielt eine fachgerechte Kalibrierung nach Herstellervorgabe einfordern und sich deren Durchführung durch ein Protokoll bestätigen lassen.

Die damit verbundenen Kosten sind eine notwendige Investition in die eigene Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer. In einer Welt, in der der digitale Co-Pilot eine immer größere Rolle spielt, liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen, dafür zu sorgen, dass sein Blick auf die Straße klar und unverzerrt bleibt.

(Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel dient der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar. Im konkreten Schadensfall sollten Sie sich immer von einem qualifizierten Rechtsanwalt beraten lassen, der Ihre individuelle Situation prüfen kann.)